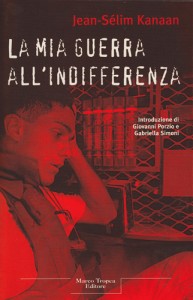

La mia guerra all’indifferenza

Introduzione a La mia guerra all’indifferenza, di Jean-Sélim Kanaan, Marco Tropea Editore, 2004Il 19 agosto 2003, in un attentato contro la sede delle Nazioni Unite a Baghdad, muore Jean-Sélim Kanaan, 33 anni, da dieci impegnato in missioni umanitarie. Aveva una moglie, Laura, e un figlio di un anno e tre settimane. Aveva appena pubblicato un libro, questo: La mia guerra all’indifferenza. Chiunque viva almeno un giorno nel mondo dei dimenticati capisce al volo il significato del titolo: descrive tutta la rabbia e il senso di impotenza che si prova di fronte alle devastazioni fisiche e morali provocate dai conflitti, ma anche la dedizione a un mestiere e la fedeltà a uno stile di vita che Jean-Sélim aveva ereditato dal padre, diplomatico e alto funzionario delle Nazioni Unite.

Il 27 febbraio 2004 Jean-Sélim viene insignito della Legion d’onore, massima onorificenza francese, e il segretario generale dell’Onu Kofi Annan, nel suo discorso, dice: “Jean-Sélim aveva scelto di mettere il suo talento, la sua generosità e la sua passione al servizio dell’umanità. A 33 anni aveva già dedicato metà della sua giovane vita alla battaglia per la giustizia e la libertà. E lo aveva fatto dove conta davvero: sul campo, al fianco degli oppressi e dei diseredati della terra”.

Quella battaglia era la sua guerra all’indifferenza. Come lo sono queste pagine che lui ha scritto. Sono la storia di un impegno vissuto con slancio e determinazione, di una ricerca sofferta, di tante delusioni, delle frustrazioni, delle paure, dello stress, dell’impossibilità di tornare a vivere la normalità senza pensare a chi ti sei lasciato dietro, senza impazzire di fronte all’insensibilità e al disinteresse. E’ la storia di un ragazzo figlio di un “passaporto azzurro” egiziano di religione cristiana copta e di madre francese, vissuto a Roma, laureato ad Harvard, che amava il mare e la vela. Che arrivato poco più che ventenne nell’inferno di Mogadiscio fu soprannominato: “ bambino”.

Quella che Jean-Sélim ci offre in questo libro non è soltanto una denuncia degli sprechi e dell’inadeguatezza delle agenzie internazionali, dell’apatia dell’opinione pubblica, del cinismo della politica e del pressapochismo di molte organizzazioni non governative. E’ soprattutto una testimonianza umana: il viaggio interiore di un giovane che nonostante tutto è convinto che valga la pena di lottare. Che una cultura diversa possa arricchire e non minacciare, che la parola futuro abbia un senso non solo per chi ha i soldi e l’istruzione, che si possa fare qualcosa per spostare quella montagna di sofferenza e di miseria dalle spalle di popolazioni massacrate e decimate. E’ la storia di un eroe del nostro tempo: uno vero. Che ha combattuto ed è morto in prima linea, dilaniato da un’esplosione nel torrido agosto iracheno del 2003.

Giornalisti, operatori umanitari, volontari, tecnici della cooperazione, missionari. Siamo in tanti a percorrere gli itinerari del dolore: sentieri che attraversano città distrutte dalle bombe, ospedali pieni di feriti e di bambini moribondi, fosse comuni, campi affollati di profughi senza speranza e senza cibo. Su queste strade incontriamo uomini come Jean-Sélim. E altri, come lui scrive, che ci indignano: “Gente con ambizioni malate, con un ego sovradimensionato”. Funzionari inetti e strapagati di agenzie che “sono spesso dirette da irresponsabili”. Anche contro questo “business umanitario” combatteva Jean-Sélim, che rivendicava il suo essere “intellettualmente bastardo” e “camaleonte”.

Bastardo non solo per le sue origini egiziane, la nazionalità francese, l’infanzia e l’adolscenza a Roma, gli studi in America. Bastardo come noi che viviamo con la valigia pronta, senza sapere quale sarà la nostra prossima destinazione, ma consapevoli che al ritorno non saremo più quelli di prima, che saremo cambiati perché avremo elaborato culture, paesaggi e linguaggi diversi. Ci sentiamo stranieri dovunque, anche in patria. E siamo a casa in ogni Paese in cui andiamo. Abituati a calarci in poche ore in realtà distanti e poi a indossare di nuovo i panni di madre e di padre, preoccupandoci di ogni respiro dei nostri figli.

Ha ragione Jean-Sélim: siamo camaleonti che mutano colore e si adattano a ogni circostanza. Ma per quanto diverse siano le nostre storie, sappiamo di appartenere alla stessa tribù senza frontiere. Camminiamo sulle stesse strade, ci incontriamo nei luoghi più improbabili e ci guardiamo negli occhi. Medici che hanno detto basta alla burocrazia e ai concorsi truccati e cercano di dare un senso al loro lavoro e alla loro esistenza. Psicologi che curano traumi infantili in Paesi dove ogni giorno di vita è un trauma. Ingegneri e manovali che costruiscono ponti destinati a crollare sotto i bombardamenti, fognature che saranno schiacciate dai cingoli dei carri armati, pozzi che saranno inghiottiti dalla siccità. Ragazzi che credono nella possibilità di realizzare un futuro migliore, affascinati dall’impegno concreto e dagli “altri”, da quelli che qualcuno considera nemici, avversari, alieni. La storia di Jean-Sélim è tutto questo. E molto di più. Leggendola affiorano i contorni di volti quasi dimenticati.

Somalia 1992. In una strada di Mogadiscio una donna, al grido di “Gal! Gal!” (infedeli!), scatena l’assalto alla nostra attrezzatura. All’epoca si filmava ancora con un pesante registratore collegato da un cavo alla telecamera. Il fonico, che mentre fuggiamo è trattenuto dal cavo, viene colpito a una gamba da un proiettile calibro 9 sparato a distanza ravvicinata. Il femore è frantumato. Se non troviamo subito un medico morirà dissanguato. Gli americani non sono ancora sbarcati: l’ospedale militare è a bordo delle navi che incrociano davanti alla costa. Non c’è tempo per organizzare il trasporto. Corriamo alla cooperazione italiana: c’è un chirurgo appena arrivato in città. Non ha ancora aperto i bagagli. Non ha ancora capito dove si trova. Ma in pochi minuti ha i ferri in mano e salverà la vita del tecnico.

Sempre in Somalia, in quelle catastrofiche settimane di guerra e di emergenza sanitaria, avemmo la fortuna di conoscere Annalena Tonelli. Era una donna magrissima, ascetica, che si muoveva tra i malati di colera e di tubercolosi con la leggerezza di una farfalla. Ma era capace di tener testa alle milizie armate e ai predoni che come lupi affamati assediavano il suo deposito di viveri e di medicinali. Era la gente più umile a difenderla. A Merca, la cittadina a sud di Mogadiscio dove viveva e lavorava, era venerata come una santa. Lei non si dava pace. Aveva raccolto centinaia di bambini, donne e anziani in una chiesa sconsacrata e nei locali di un vecchio albergo costruito dagli italiani ai tempi di Siad Barre. Era lei stessa a somministrare i farmaci, a preparare le iniezioni di streptomicina e le soluzioni fisiologiche, ad annotare nomi e dosi nei registri, a scrivere i certificati di morte e le cause dei decessi: denutrizione, tetano, dissenteria, meningite, tbc. Teneva un diario: “Le mamme mangiano il cibo dei piccoli o glielo sottraggono per darlo al marito o a un altro bambino. E’ la legge del più forte”. Nessuno ha mai saputo chi fossero gli ignoti killer che l’hanno massacrata, nel 2003, a Bosaso, nel Somaliland, dove si era trasferita a malincuore perché a Merca la sua vita era in pericolo.

Anche Alberto Cairo è magro come un chiodo. Nella sua villetta del quartiere Wazir Akbar Khan di Kabul, poco distante dal Centro ortopedico della Croce rossa internazionale, il frigo è semivuoto e Fatah-Jan, il cuoco, si danna per convincere “il dottore” a mandar giù almeno un po’ di minestra. Alberto non ha tempo di mangiare, e neppure di dormire. Prima dell’alba è in piedi a leggere i referti dei suoi amputati, a fare conti, a inventare nuove strategie psicoterapeutiche e a progettare nuove forme di microcredito per i pazienti riabilitati a cui vuole restituire la dignità di esseri umani. L’Afghanistan è infestato da milioni di mine antiuomo e da 14 anni Alberto fabbrica protesi utilizzando al meglio tecnologie d’avanguardia e materiali di recupero, come la gomma dei pneumatici dei mezzi blindati dell’Armata rossa. Il Centro ortopedico è la sua vera casa. Lo era quando a Kabul imperversavano i taliban. Lo è stata durante la guerra del 2001, quando dal cielo piovevano le bombe da una tonnellata dei B-52 americani. E siamo certi che continuerà a esserlo: per lui e per le migliaia di uomini, donne e bambini afghani che avranno purtroppo ancora bisogno del suo insostituibile aiuto.

Le immagini e i volti si accavallano. In Ciad, al confine sudanese, sotto tendoni di stoffa sferzati da un vento infuocato, c’è un ospedale da campo dei Medici senza frontiere. Uno dei tanti disseminati nelle zone di guerra del pianeta. L’équipe lavora giorno e notte con mezzi di fortuna: un chirurgo locale e una squadra di assistenti e di giovanissime infermiere belghe, tedesche, francesi. Arrivano ragazzi con le gambe spappolate dalle mine, soldati e guerriglieri feriti, profughi in fin di vita. L’équipe si attiva in pochi minuti: guanti di lattice, mascherine, grembiuli, ferri sterilizzati. Ognuno sa cosa deve fare. L’assistente porge pinze, bisturi e tamponi. L’anestesista controlla la flebo e prepara i farmaci. Un’infermiera asciuga il sudore. Un’altra pulisce il sangue che cola sul pavimento di plastica. Nessuno si lamenta perché è in piedi da sei ore e nelle ultime dodici ha mangiato solo un piatto di riso. Perché non c’è acqua per lavarsi e si dorme nei sacchi a pelo. Perché il caldo è insopportabile e senti la sabbia sotto i denti.

A Baghdad, prima che scoppiasse lo scandalo delle torture nel lager di Abu Ghraib, abbiamo conosciuto la volontaria di una Ong italiana che cercava di raccogliere informazioni e testimonianze sui soprusi nelle carceri. Era stata più volte minacciata. Le autorità civili e i militari la ostacolavano con ogni mezzo. Gli iracheni non si fidavano. Le vittime, oltraggiate dalle sevizie, tacevano: non trovavano la forza di denunciare le umiliazioni che avevano subito. Eppure lei, con infinita pazienza e tenacia, metteva insieme i dati e li inseriva nei file del suo computer, sforzandosi di abbattere il muro della diffidenza, della vergogna, delle complicità, del silenzio. La sua guerre à l’indifférence.

Ma ricordiamo anche le Toyota con stereo e aria condizionata guidate dai funzionari delle Nazioni Unite che si muovevano in quella landa desolata al confine tra Zaire e Rwanda dove, nel novembre del 1996, era appena passata una valanga umana: cinquecentomila profughi che per mesi erano stati tenuti in ostaggio dalle milizie hutu. Avevano evacuato in massa i tuguri di stracci, pezzi di plastica e rami secchi abbandonando tutto quello che non potevano trasportare nel loro apocalittico esodo alle pendici del vulcano Nyiragongo. Avevano abbandonato anche i vecchi e i bambini più deboli. Non per crudeltà. Ma perché non ce l’avrebbero fatta. E avrebbero compromesso le possibilità di salvezza della famiglia: in Africa abbiamo imparato a rispettare la dura legge della sopravvivenza. Madri e padri avevano caricato sulle spalle i figli più robusti: gli altri erano destinati a morire di fame.

C’era un puzzo nauseante di vomito, di escrementi e di urina. Le Toyota bianche dell’Onu passavano senza rallentare: i funzionari con il cappellino da baseball azzurro si limitavano a “monitorare” il flusso dei profughi, senza preoccuparsi di quei piccoli disperati. Ne fermammo uno: “Perché non li prendi in macchina? Perché non fai qualcosa?” Ci rispose che non era suo compito: lui era lì per controllare. Cominciammo a caricare nella nostra auto i bambini malati di colera, in preda a febbri violentissime, gli anziani che non potevano camminare, i malati riversi nelle carriole. Ci aiutava un missionario saveriano, che possedeva un furgone scassato e gestiva un orfanotrofio a Goma. Per molti fu un tentativo inutile. Qualcuno riuscì a superare la notte, il giorno successivo, poi un’altra notte, con l’ago della soluzione fisiologica nella vena della tempia.

Quando incontrammo un dirigente dell’Alto commissariato per i rifugiati appena giunto da Ginevra gli raccontammo, indignati, le scene a cui avevamo assistito. Rispose che la sua agenzia doveva occuparsi dei “grandi numeri” e non poteva seguire i singoli casi. Era depresso, il dirigente in tenuta sahariana. Era riuscito a ottenere il prestigioso incarico di gestire il più grande campo profughi della regione dei Grandi laghi, ma il campo si era svuotato in una mattinata. I profughi non c’erano più. E la notizia, che era stata “on top of the news” per alcuni giorni, si stava già sgonfiando, insieme alla sua notorietà.

E’ inevitabile, per noi, pedinare idealmente Jean-Sélim. Confrontare sentimenti ed emozioni. Leggendo questo libro, che è diventato il suo testamento, abbiamo sentito il caldo umido della Somalia sulla nostra pelle, l’odore di bosco delle montagne del Kosovo, abbiamo rivisto mercati e crocevia, orrori e meraviglie che hanno accompagnato e accompagnano la nostra vita. Come l’arrivo al K-50, il “chilometro 50”: l’aeroporto a sud di Mogadiscio dove Jean-Sélim atterra per la sua prima missione africana. L’impatto, anche per noi, è stato forte: le Mad Max gremite di uomini armati, gli spari in lontananza, le donne che scaricano dai piccoli aerei i sacchi pieni di germogli di khat, la droga a cui i somali non possono rinunciare. Poi le trattative con la scorta, il viaggio in jeep in riva a un mare blu cobalto, la città rigogliosa di bouganville e ridotta in macerie, con la morte pronta a coglierti a ogni angolo.

Quando Jean-Sélim arriva a Mogadiscio ha poco più di vent’anni e scopre che “la guerra non è romantica, al contrario è una realtà a volte pesante e orribile che ti gela il sangue e paralizza il cervello”. Scopre la follia dei Rambo umanitari: irresponsabili, insensibili, carrieristi, amorali. Da lì comincia il suo disagio. La difficoltà di trovare un equilibrio. Eppure, come capita spesso anche a noi, quando Jean-Sélim torna in Europa non riesce a pensare ad altro che alla sua missione, alla prossima partenza. “Mi rendo confusamente conto” scrive “che ciò di cui ho bisogno è rituffarmi nell’azione, sentire il pericolo, partire”. La missione diventa la tua vita. Perché?

Jean-Sélim cerca di spiegarlo in queste pagine. Con assoluta sincerità. Senza paura di avere paura. Senza preoccuparsi dei lettori. Senza nascondere la sua affannosa ricerca di un impossibile equilibrio interiore e la ferita aperta di quel padre assente di cui senza accorgersi aveva seguito le orme. Improvvisamente capisce quali domande avrebbe voluto fargli. Non sa trovare le risposte. Racconta i suoi malesseri a gente di passaggio, beve, si ubriaca. E si accorge che la cosa più difficile non è partire ma tornare.

“Spero che sarà fiero di me”. E’ questa la frase ricorrente nel libro, l’idea fissa, la ragione profonda di ogni scelta, di ogni crisi, di ogni momento della vita di questo piccolo grande uomo. Di cognome fa Kanaan, ma dopo aver letto questo libro viene da chiamarlo per nome. Forse perché quando racconta la sua storia lo fa con il linguaggio e le incertezze dell’adolescente. E’ cresciuto in fretta. A scatti, ogni volta che suo padre partiva e lui rimaneva “l’uomo di casa”. E’ diventato grande nei Paesi in guerra. Tra morte e distruzioni. Ma una parte di lui è rimasta quel bambino intimorito che pensa: “il papà sia fiero di me”.

Un papà che Jean-Sélim perde prima che potesse contestarlo. “Se n’è andato così presto che non ho avuto il tempo di ribellarmi alla sua autorità”. Il giorno in cui una telefonata lo informa di quella morte improvvisa lancia un grido lugubre e profondo, inumano come quello di Munch. E poi più niente. “Da oggi non piangerò mai più”, si ripromette. E impara a ignorare il proprio dolore.

Anni dopo, a New York, Jean-Sélim sembra cogliere un presagio. Con la moglie si era trasferito per lavorare al Palazzo di Vetro, aveva chiuso con le missioni pericolose. Basta morti, basta bombe, basta con quel senso di impotenza, con la certezza che qualcuno dei tuoi amici non sarà più vivo quando tornerai. Basta con la disperazione che diventa abitudine a non sperare, con quegli sguardi tristi e disperati di chi non chiede più. Jean-Sélim si tuffa nella Grande Mela. Ma “.. una bella mattina di settembre due aerei vanno a schiantarsi contro il World Trade Center”. Qualche giorno dopo riceverà un e-mail da Parigi. Un amico gli scrive: “Non sei tu che vai dalla morte, è lei che viene da te”.

Forse. Tante volte ci siamo chiesti se ognuno di noi ha un destino, se tutto quello che facciamo per proteggerci, per minimizzare i rischi alla fine sia inutile. Se è vero, come dicono i musulmani, che la tua ora è già stabilita negli imperscrutabili disegni di Allah. Ci sforziamo di essere sempre al posto giusto nel momento giusto, ma talvolta – come Jean-Sélim – capitiamo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quel 9 agosto, dice l’ex ministro della Cultura libanese Ghassan Salameh, allora in Iraq come inviato speciale del segretario generale dell’Onu Kofi Annan, Jean-Sélim non doveva morire. “Era appena tornato a Baghdad. Mi parlava di suo figlio, nato da pochi mesi. Avevamo festeggiato con una bottiglia di champagne che qualcuno mi aveva regalato. Il suo ufficio era di fianco al mio, sul lato dell’edificio che si è salvato dall’esplosione. Ma quando mi sono precipitato dentro lui non c’era: si era trovato dalla parte sbagliata”.

Jean-Sélim ci racconta la Somalia, Sarajevo, il Kosovo, i palazzi del potere, la New York dell’11 settembre. Ci regala un’acuta analisi degli episodi e dei meccanismi occulti che spingono l’Iraq sull’orlo del baratro. E si chiede quando gli attentati saranno diretti contro le Nazioni Unite: una premonizione che deriva da una lucida consapevolezza del pericolo incombente, dell’evento imprevedibile che può sempre verificarsi e di fronte al quale sei indifeso. Sa di rischiare la vita per un mestiere che qualcun altro ha infangato, ma sa anche che per lui non ci sono vie di fuga o ritirate strategiche.

La mia guerra all’indifferenza, sembra dirci Jean-Sélim, dev’essere la guerra di tutti. In ogni Paese e in ogni posto di lavoro. La guerra di chi si oppone al cinismo e all’oblio. Di chi rifiuta la menzogna e il confomismo. Di chi non si accontenta. Di chi non accetta di piegarsi alla rassegnazione. Di chi ha il coraggio di guardare in faccia “gli altri” per cercare di capirli.

Una delle sue ultime lettere si conclude così: “Dio sa quanti disastri può fare un popolo incazzato”. E al mondo, di popoli incazzati, ce ne sono tanti.

Giovanni Porzio

Gabriella Simoni