Afghanistan/Pakistan:

un conflitto insolubile?

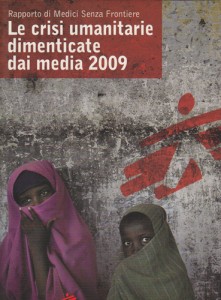

(nel volume Le crisi umanitarie dimenticate dai media 2009, Rapporto di Medici senza Frontiere, Marsilio, 2010)

Dopo mesi di consultazioni e di incertezze sulla strategia da adottare in Afghanistan, Barack Obama ha deciso di inviare 30 mila uomini di rinforzo al suo comandante a Kabul, il generale Stanley McChrystal, con la nebulosa promessa – formulata pensando agli elettori democratici – che saranno ritirati nel 2011. Non aveva altra scelta se non quella, disastrosa, di dichiarare fallimento e abbandonare il campo.

Tramontata la prospettiva di una soppressione totale e definitiva dell’insorgenza, ritenuta utopistica dagli stessi comandi Nato, la missione dei contingenti dispiegati punta a traguardi più realistici: consolidare il governo centrale, contenere la minaccia talibana, proteggere la popolazione civile e addestrare le forze afghane mettendole in grado di garantire la sicurezza del territorio nazionale e delle istituzioni del paese.

Il dibattito sui media si è perciò focalizzato sulle diverse opzioni militari e sulla consistenza del “surge” necessario al conseguimento delle finalità di teatro. Quasi del tutto ignorati, invece, sono i dati di una crisi umanitaria ingigantitasi nel corso degli anni: cifre che raccontano di un popolo in fuga, dilaniato dalla guerra, ferito dalle malattie e dalle calamità naturali, corroso dall’oppio e dalla corruzione, piagato dall’analfabetismo e dall’insicurezza alimentare.

I muhajir, i profughi, sono ancora 1,7 milioni in Pakistan e un milione in Iran; gli sfollati interni sono quasi 240 mila; 7,4 milioni di afghani, il 31 per cento della popolazione, sono sottoalimentati; 400 mila sono colpiti da siccità e inondazioni; 15 mila muoiono ogni anno di tubercolosi; 2 milioni di bambini non vanno a scuola. Molte aree del paese, soprattutto nel sud e nell’est (Kunar, Khost, Paktika), non sono accessibili agli operatori umanitari, che continuano a subire intimidazioni e sono a rischio di rapimento anche nella capitale. Mentre l’insicurezza delle zone rurali ha accentuato il fenomeno dell’inurbamento (la popolazione di Kabul è triplicata in meno di otto anni) e innescato una spirale di povertà, disoccupazione e criminalità. Numerosi interventi umanitari sono stati abbandonati per mancanza di fondi, benché alla conferenza di Tokyo del 2002, pochi mesi dopo la cacciata dei taliban, i “donors” abbiano promesso 25 miliardi di dollari per la ricostruzione, ai quali se ne sono aggiunti altri 21 nel 2009. Oxfam ha calcolato che solo 15 miliardi sono stati effettivamente stanziati: di questi il 40 per cento è rientrato nei paesi donatori sotto forma di commesse e salari e una parte consistente è stata utilizzata a fini politici e militari. Con risultati che definire scarsi è un eufemismo. Dopo otto anni di guerra il livello dello scontro si è alzato, il numero dei soldati della coalizione e dei civili uccisi continua ad aumentare e gli insorti rappresentano ormai una minaccia sui due terzi del territorio afghano. Attentati e autobombe sono un rischio quotidiano anche a Kabul e nei distretti un tempo ritenuti sicuri. Rapimenti e imboscate sono sempre più frequenti nel Logar, a sud della capitale, e a est sulla direttrice per Jalalabad. La sicurezza è precaria anche nella provincia di Bamyan e a nord del tunnel di Salang, nel tratto da Kunduz a Mazar-i-Sharif dove transitano i convogli con i rifornimenti per le basi alleate. Il governo di Kabul può vantare qualche successo: la nuova costituzione, il relativo aumento del tasso di scolarizzazione, 4 mila chilometri di nuove strade e il boom edilizio nella capitale, per altro finanziato in gran parte dal narcotraffico. Ma il 60 per cento delle abitazioni è ancora privo di corrente elettrica e l’80 per cento è senz’acqua potabile, l’illegalità è diffusa, la corruzione infetta tutti gli ingranaggi della società e il commercio di “taryak”, l’oppio, e di eroina, un business da 4 miliardi di dollari all’anno, continua ad alimentare l’insicurezza e a rimpinguare le casse dei taliban che controllano i fertili campi di papaveri dell’Helmand. Non sono finora emerse alternative credibili al presidente Hamid Karzai, che non è mai riuscito a imporre la propria autorità oltre i confini di Kabul e la cui rielezione nel 2009 – viziata da colossali brogli – è stata duramente condannata dall’Onu. Ma i suoi rapporti con Washington, idilliaci durante l’amministrazione Bush, si sono raffreddati. La Casa Bianca, irritata dall’impunità concessa ai signori della guerra e della droga, dall’inefficienza e dalla debolezza dell’esecutivo, lo tiene sotto osservazione. Al dipartimento di Stato sono al vaglio due dossier scottanti. Il primo riguarda le attività imprenditoriali del fratello maggiore di Karzai, Mahmud, che da proprietario di alcuni modesti ristoranti negli Stati Uniti è diventato in pochi anni un tycoon con interessi ramificati nell’immobiliare, nell’unico cementificio afghano, nella principale banca del paese e in quattro miniere di carbone. Il secondo è intestato a Ahmad Wali Karzai, 48 anni, fratello minore del presidente e capo del consiglio provinciale di Kandahar: sebbene non vi siano prove certe, il Dipartimento antidroga americano ha raccolto numerosi indizi del suo coinvolgimento nel traffico di eroina. Sono molti i fattori che allontanano la soluzione del conflitto afghano. L’aumento della pressione militare, secondo molti osservatori, non produrrà i risultati sperati. “E’ uno spreco di vite umane e di risorse che si potrebbero investire negli aiuti umanitari ed economici. Avrà un impatto negativo sulle comunità pashtun del sud, causerà altre vittime civili e alimenterà la propaganda anti-occidentale, rafforzando gli insorti” sostiene Rory Stewart, ex agente dell’intelligence britannica, ora docente all’università di Harvard. E c’è chi ricorda le parole del generale russo Boris Gromov, mentre attraversava l’Amu Darya con l’Undicesima armata sovietica in ritirata, il 15 febbraio 1989: “Piegare il popolo afghano è una missione impossibile: tutti hanno fallito”. In dieci anni di occupazione militare il Cremlino aveva perso 15 mila soldati. La stessa sorte era toccata alla guarnigione inglese nel gennaio 1842, quando l’Impero britannico subì la sua più umiliante disfatta: 4.500 uomini e 12.000 non combattenti, comprese le mogli e i figli degli ufficiali dell’East India Company, massacrati al passo di Gandamak, sulla strada di Jalalabad. Un’ulteriore difficoltà è il carattere composito dell’insorgenza: i “taliban” sono una costellazione complessa. Il primo livello è formato dagli irriducibili legati a Bin Laden che si battono per instaurare in Afghanistan un emirato islamico. Il secondo è costituito dai combattenti transfrontalieri, arruolati soprattutto nei campi profughi in Pakistan: sono i quadri e i comandanti intermedi. Seguono poi gli autoctoni della “cintura pashtun”, giovani disoccupati e scarsamente indottrinati che rappresentano la bassa manovalanza e che si uniscono alla guerriglia per motivi economici: un soldo di 5 dollari al giorno, più del doppio di quanto percepiscono i 30 mila effettivi dell’esercito afghano. Ci sono infine i gruppi religiosi e tribali marginalizzati, nauseati dalla corruzione dilagante e dalle mancate promesse di sviluppo, che hanno raggiunto un’instabile alleanza tattica con i taliban, a cui si mescolano i signori della guerra locali e i mercanti di oppio e di armi. Inoltre al-Qaeda, benché indebolita nella struttura operativa e di comando, continua a esercitare un forte richiamo ideologico, dall’Indonesia al Maghreb. In Pakistan ha allungato i suoi tentacoli nelle aree tribali dove gli aspiranti jihadisti affluiscono per addestrarsi prima di attraversare il confine afghano e dove con ogni probabilità si nascondono Bin Laden, Ayman al-Zawahiri e il mullah Omar. Il Waziristan, il Bajaur e il Mohmand sono di fatto governate dai taliban, che impongono la legge del Corano: moschee e madrase sfornano legioni di fanatici pronti a immolarsi nella guerra santa contro gli infedeli. Il Baluchistan è la base operativa della guerriglia nel sud dell’Afghanistan: a Quetta affluiscono i fondi raccolti dai finanziatori del Golfo persico. Peshawar e l’agenzia del Khyber, principale via di rifornimento della Nato, sono costantemente sotto attacco. E i “taliban pakistani” hanno dimostrato in più occasioni di poter colpire i centri nevralgici della sesta nazione più popolosa del mondo (160 milioni di abitanti). Dopo avere assassinato Benazir Bhutto hanno nel mirino suo marito, l’impopolare presidente Ali Zardari. Il Pakistan, con il suo esteso network di integralisti islamici, la cronica instabilità politica, il diffuso rancore anti-occidentale infiammato dai bombardamenti dei caccia americani e degli elicotteri di Islamabad (centinaia di vittime civili e decine di migliaia di sfollati), il facile accesso al mercato clandestino delle armi e alla tecnologia elettronica, l’arsenale atomico e le storiche complicità dell’Isi, i servizi segreti, è oggi il fronte centrale della guerra al terrorismo e la chiave di volta del conflitto afghano. Ma su Kabul si addensano anche le mire geopolitiche di Tehran, di Pechino, di New Delhi e delle repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale. Il piano strategico di Obama, che ha nominato rappresentante speciale per l’Af/Pak un negoziatore di lungo corso del calibro di Richard Holbrooke, non può dunque prescindere da un impegno diplomatico su scala regionale: un’agenda che non esclude trattative indirette con esponenti talibani “moderati” e nella quale compaiono, con Washington in luogo della Londra vittoriana, i protagonisti del Great Game del secolo XIX°, dalla Russia all’India, dalla Cina all’Iran. E’ uno scenario che l’irrisolto contenzioso indo-pakistano, tracimato dal Kashmir allo scacchiere afghano, rischia di congelare in una crisi senza sbocchi. Lo sottolinea lo stesso generale McChrystal in un rapporto trasmesso alla Casa Bianca: “La crescente influenza indiana a Kabul acuisce la tensione tra i due paesi e induce Islamabad ad adottare contromisure”. La guerra infinita che si combatte in Afghanistan, con il suo sinistro bilancio di “danni collaterali”, è destinata a continuare. Giovanni Porzio

Leave a Comment