Minorities at risk

- Maalula

- Qrayya, Shuweida: cerimonia in occasione del 43° anniversario della morte dello sceicco Sultan Pasha al-Atrash, eroe della rivolta antifrancese del 1925.

- Qrayya, Shuweida: cerimonia in occasione del 43° anniversario della morte dello sceicco Sultan Pasha al-Atrash, eroe della rivolta antifrancese del 1925.

- Qrayya, Shuweida: cerimonia in occasione del 43° anniversario della morte dello sceicco Sultan Pasha al-Atrash, eroe della rivolta antifrancese del 1925.

- Qrayya, Shuweida: cerimonia in occasione del 43° anniversario della morte dello sceicco Sultan Pasha al-Atrash, eroe della rivolta antifrancese del 1925.

- Qrayya, Shuweida: cerimonia in occasione del 43° anniversario della morte dello sceicco Sultan Pasha al-Atrash, eroe della rivolta antifrancese del 1925.

- Qrayya, Shuweida: cerimonia in occasione del 43° anniversario della morte dello sceicco Sultan Pasha al-Atrash, eroe della rivolta antifrancese del 1925.

- Qrayya, Shuweida: cerimonia in occasione del 43° anniversario della morte dello sceicco Sultan Pasha al-Atrash, eroe della rivolta antifrancese del 1925.

- Qrayya, Shuweida: cerimonia in occasione del 43° anniversario della morte dello sceicco Sultan Pasha al-Atrash, eroe della rivolta antifrancese del 1925.

- Shuweida: lo sceicco Yussef Jarbu’a, capo spirituale dei drusi siriani.

- Villaggio di Fahel, montagna alawita: Abdul Rahman Baddur e la moglie Shadiya, genitori del generale Mohib Baddur, assassinato il 23 gennaio 2025.

- Villaggio di Al-Shenia, regione di Homs: Susan, moglie di Yusef Ibrahim, assassinato con il fratello Ibrahim il 9 febbraio 2025; a destra la madre Sahab. Susan ha in braccio Qamar, 3 mesi.

- Villaggio di Al-Shenia, regione di Homs: Ahmad Ibrahim, padre dei fratelli Yusef e Ibrahim, di 23 e 17 anni, assassinati il 9, febbraio 2025.

- Villaggio di Al-Shenia, regione di Homs: Susan con in braccio la figlia Qamar, tre mesi.

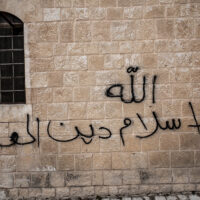

- Qunaya, convento francescano: “l’islam è la vera religione”.

- Qunaya

- Qunaya, convento francescano: l’abuna Khokaz Misrob.

- Qunaya

- Aleppo, quartiere armeno.

- Aleppo, quartiere armeno.

- Aleppo, funerale armeno.

- Aleppo, funerale armeno.

- Aleppo, funerale armeno.

- Aleppo: Hanna Jallouf, vescovo cattolico di Aleppo.

- Aleppo, quartiere armeno.

- Aleppo, quartiere armeno.

- Aleppo, quartiere armeno.

Ai piedi delle colonne del tempio di Giove, dove si spalanca l’antico suq della capitale siriana, le bancarelle offrono i gadget del momento: bandane nere con i versetti del Corano, vessilli del nascente stato e stendardi con la professione di fede islamica. Miliziani barbuti arrivati dalle campagne di Idlib, con mogli al seguito intabarrate nel niqab, si aggirano tra i marmi e i mosaici della moschea degli Omayyadi con gli occhi sgranati, stupiti e intimiditi. Eppure, almeno sulla carta, sono loro i nuovi padroni, i mujahiddin che lo scorso dicembre hanno travolto l’odiato regime degli Assad e catapultato nel palazzo presidenziale sul monte Qasioun il loro condottiero: Ahmed al-Sharaa, leader di Hayat Tahir al-Sham (Organizzazione per la liberazione del Levante, HTS) che con il nome di battaglia Abu Mohammed al-Jolani aveva guidato durante la guerra civile la formazione qaedista Jabhat al-Nusra.

L’ex jihadista che sulla via di Damasco si è convertito a un islam pragmatico e di governo ha di fronte una sfida quasi impossibile: tenere insieme un Paese multietnico e multireligioso distrutto dal lungo conflitto, stremato dalle sanzioni economiche, ostaggio di una costellazione di gruppi armati e con una ventina di basi militari di potenze straniere (Turchia, Stati Uniti, Russia, Israele) stabilmente impiantate sul suolo nazionale.

All’euforia suscitata dalla precipitosa fuga a Mosca di Bashar al-Assad è subentrato un profondo senso d’inquietudine e d’incertezza, alimentato dalle feroci rappresaglie contro gli alawiti lo scorso marzo. Quando i lealisti del “Consiglio militare per la liberazione della Siria” capeggiato dall’ex generale Ghiath Dallah e altri gruppi formati da ex ufficiali del defunto regime hanno attaccato le forze di sicurezza del governo nella regione costiera tra Latakia e Tartus, la reazione di Damasco è stata brutale. Più di 1.600 alawiti, in gran parte civili, donne e bambini, sono stati trucidati, torturati, mutilati e seppelliti in fosse comuni: saccheggi, esecuzioni sommarie e massacri compiuti soprattutto dai tagliagole uzbeki, ceceni e uiguri che militano nei gruppi qaedisti e dai militari della divisione Hamza e della brigata Sulayman Shah, entrambe affiliate all’Esercito nazionale siriano (Sna), sostenuto dalla Turchia.

Nel villaggio rurale di al-Shenia, sulle montagne tra Homs e Tartus, Ahmed non riesce a trattenere le lacrime mentre accarezza le foto dei suoi due figli: “Ibrahim aveva solo 17 anni” racconta. “E Yusuf 23. Lavoravano in un allevamento di polli. Una sera non sono tornati. Li abbiamo cercati ovunque, poi li abbiamo trovati: gettati in un pozzo, con un proiettile in testa. Sappiamo chi è stato: i sunniti di Taibeh, a due chilometri da qui. Ci insultano, ci sparano, uccidono le nostre mucche. In un’altra fattoria hanno sgozzato due ragazzini. Dopo il tramonto non usciamo più di casa”. Susan, la moglie di Yusuf, tiene in braccio la figlia Qamar, che aveva 19 giorni quando suo padre è stato assassinato.

Poco distante, a Fahel, l’ottantenne Abdul Rahman piange il figlio, il generale in pensione Mohib Baddur, scannato con altri 13 ex ufficiali e due civili la notte del 23 gennaio.

Gli attacchi contro gli alawiti (13 per cento dei 24 milioni di siriani), seguaci di un islam liberale che tollera il consumo di alcolici e non impone alle donne d’indossare l’hijab, e per questo considerati eretici dai fondamentalisti sunniti, hanno allarmato le minoranze religiose che ora nutrono seri dubbi sulla dichiarata volontà di al-Sharaa di governare in modo inclusivo rispettando le diversità culturali di cui è composto il variegato mosaico siriano. Del governo provvisorio fanno parte quattro ministri in rappresentanza delle principali minoranze: una donna cristiana, un curdo, un druso e un alawita. Ma il progetto di costituzione conferisce al presidente un potere quasi assoluto: primo ministro, capo delle forze armate e della sicurezza nazionale, facoltà di nominare i giudici, i ministri e un terzo del futuro parlamento. Stabilisce inoltre che la sharia, la legge islamica, sarà la “principale fonte” del diritto.

Bahaa al-Jamal, comandante delle forze druse nella provincia meridionale di Suwayda, è categorico: “Non riconosciamo l’autoprocamato presidente. Non è stato eletto e noi non siamo stati consultati. Accetteremo solo una costituzione federalista che garantisca la piena autonomia delle regioni del Paese”.

L’arcivescovo cattolico di Aleppo, Hanna Jallouf, è più conciliante “Al-Sharaa” dice “è un uomo di parola e quando l’ho incontrato mi è parso sincero. Deve sbarazzarsi degli estremisti salafiti e dei foreign fighters, cresciuti nell’ideologia di al-Qaida e dello Stato islamico. E per questo ha bisogno di tempo”. Ma i siriani, dopo 13 anni di guerra e di privazioni, sono stanchi di aspettare. Gli sfollati interni sono sette milioni: sopravvivono privi di aiuti in tendopoli di fortuna perché le loro case e i loro villaggi sono rasi al suolo. Sei milioni sono rifugiati all’estero. I cristiani di varia confessione erano più di due milioni: ne restano meno di 400 mila, e chi è rimasto fa carte false per raggiungere i parenti in Australia, in Canada e in Europa.

Da Idlib una strada deserta s’inerpica sulle colline a ridosso del confine turco fino al villaggio di Qunaya. Nel monastero francescano c’è un solo frate, l’abuna Khokaz Misrob. Sul muro una scritta in arabo: “L’islam è la vera religione”. Nel cimitero le tombe sono state profanate. “L’Isis ha occupato Qunaya nel 2014” racconta l’abuna. “Le donne erano obbligate a indossare il velo. Era vietato suonare le campane. I miliziani saccheggiavano le case, uccidevano, rubavano i raccolti. Ora la situazione è migliorata, ma ormai quasi tutti gli abitanti se ne sono andati”.

Impedire che la Siria precipiti nell’anarchia è la priorità della nuova amministrazione. La criminalità è in aumento: da dicembre l’Osservatorio sui diritti umani ha registrato 4.700 vittime di omicidi, esecuzioni sommarie, scontri armati, deflagrazioni di mine e di proiettili inesplosi. I jihadisti dello Stato islamico hanno intensificato gli attacchi nelle province di Raqqa e Deir Ezzor, mentre un centinaio di depositi di armi chimiche non sono ancora stati individuati.

Damasco controlla appena la metà del territorio siriano e con la decisione di dissolvere l’esercito di Assad, una mossa rivelatasi esiziale nel caso dell’Iraq post Saddam, al-Sharaa dispone solo dei ventimila combattenti di HTS e non può per il momento disfarsi degli altri gruppi armati senza rischiare una nuova guerra civile. Il licenziamento di quasi mezzo milione di poliziotti e impiegati statali ha inoltre esasperato il malcontento di una popolazione che vive al 90 per cento sotto la linea della povertà, stretta nella tenaglia della disoccupazione e dell’iperinflazione.

Le casse dello stato sono vuote: non ci sono i soldi per pagare i salari delle forze di sicurezza e dei funzionari dei ministeri. Senza contare l’immensità dei fondi (tra i 500 e i mille miliardi di dollari) necessari per ricostruire un Paese in rovina. Damasco e le grandi città sono afflitte da continui black out energetici: negozi e abitazioni privi di pannelli solari o batterie al litio restano al buio e senza acqua corrente. Nella capitale i sobborghi di Yarmuk, Jobar e Harasta sono un cumulo di macerie, come il quartiere armeno ad Aleppo, Baba Amr a Homs e l’intera cittadina di Maarat al-Numan. Strade, ponti, scuole, ospedali, chiese, moschee e sinagoghe sono gravemente danneggiate. Nei villaggi rasi al suolo dall’aviazione e dalle bombe a grappolo gli abitanti superstiti sono accampati tra gli scheletri delle loro case. “Qui almeno la metà degli edifici sono distrutti” afferma Maha el-Shaer, sindaca dell’aramaica Maalula, patrimonio dell’Unesco.

Lo scenario geopolitico è altrettanto fosco. La Turchia, principale sponsor di al-Sharaa, tratta la Siria come terra di conquista: consolida le posizioni nel nord (ad Aleppo è già in uso la lira turca), mira a espandere la propria sfera d’influenza e vede l’opportunità di stroncare definitivamente le ambizioni dei curdi nella regione autonoma del Rojava. Gli Stati Uniti mantengono le loro basi nella zona petrolifera a est dell’Eufrate e hanno spinto Mazloum Abdi, leader curdo delle SDF (Forze democratiche siriane, partner della coalizione antiterrorismo a guida americana), a un accordo con Damasco che prevede il cessate il fuoco e l’integrazione entro un anno delle forze curde nel futuro esercito siriano. Nel frattempo, gli scontri tra peshmerga curdi e milizie filoturche non sono mai cessati.

Anche nel sud soffiano venti di guerra. Ahmad al-Awda, uomo forte del governatorato di Deraa, il primo a entrare a Damasco con le sue milizie dopo la fuga di Assad, non si è schierato con il nuovo regime. Determinato a conservare il proprio feudo, è appoggiato da Emirati e Arabia Saudita ed è considerato un potenziale rivale di al-Sharaa. Ma è Israele a rappresentare la principale minaccia alla stabilità della Siria.

Benjamin Netanyahu ha dichiarato di esigere una “totale smilitarizzazione” del sud del Paese e che non consentirà “alle forze di HTS di entrare nell’area a sud di Damasco”. Intanto l’esercito di Tel Aviv ha occupato la sommità siriana del monte Hermon, che domina la capitale e la valle libanese della Beqaa. E ha costruito nove avamposti permanenti sul lato siriano del Golan da cui partono incursioni armate sempre più aggressive che hanno già causato decine di vittime tra i civili.

La strategia di Netanyahu, che qui come in Libano e in Palestina ha carta bianca da Donald Trump, sembra delineata: impedire la nascita di uno stato siriano unitario fomentando le divisioni etniche e settarie ed estendendo il patrocinio di Tel Aviv sulle comunità druse. “Israele ha sempre cercato di allargare i propri confini” sostiene lo sceicco Yussef Jarbu’a, uno dei capi spirituali della comunità drusa. “Ma noi non possiamo accettare l’occupazione di una parte del nostro territorio”.

Il rischio è che i piani d’Israele entrino in rotta di collisione con quelli di Ankara. L’aviazione dello stato ebraico ha compiuto centinaia di raid per annientare l’arsenale bellico della Siria. Ma nelle ultime settimane si è accanita soprattutto sull’aeroporto militare di Hama e sulla base aerea T-4 a ovest di Palmyra: proprio dove la Turchia, con il beneplacito di al-Sharaa, era intenzionata a posizionare sistemi di difesa, missili a medio e lugo raggio, droni e cacciabombardieri.

Lo scontro a distanza tra le due potenze regionali è dunque già in corso. Con Israele che accusa Ankara di volere instaurare un protettorato a Damasco e la Turchia, membro della Nato, che ritiene Netanyahu “il maggiore pericolo per la sicurezza del Medio Oriente”. Ancora una volta, è improbabile che il destino della Siria sarà lasciato nelle mani dei siriani.